SUJET

Ce sujet (PDF) comporte cinq documents et son titre est « Les effets de la métropolisation sur les villes en France »

Copie du premier prix, Nils HAMMER

La France est un pays dominé par les métropoles : près de 28% de la population du pays y habite, et la métropole mondiale de Paris représente à elle seule plus de 31% du PIB français – et ce, alors que le dynamisme du reste du territoire reste très limité, à l’image de nombreuses villes petites et moyennes comme Belfort ou Guéret. La tendance française à la métropolisation, c’est-à-dire à la concentration de la population et des activités dans les métropoles, s’explique par le rôle croissant de celles-ci dans la mondialisation, dynamique d’intensification des flux à l’échelle mondiale : ces villes de plus de 100 000 habitants constituent en effet des nœuds de communication stratégiques, si bien qu’elles offrent un cadre parlant pour les entreprises et donc des emplois très convoités à la population. La métropolisation en France a, bien sûr, de nombreuses conséquences – non seulement sur les métropoles elles-mêmes, mais aussi sur l’ensemble des autres villes du pays.

Comment la métropolisation agit-elle donc sur le développement économique et social des villes françaises ?

Nous verrons d’abord par quelles dynamiques elle recompose et diversifie les activités dans les espaces urbains, avant d’étudier les inégalités qu’elle peut causer. Nous analyserons enfin les perspectives qu’offre la métropolisation par l’intervention de multiples acteurs.

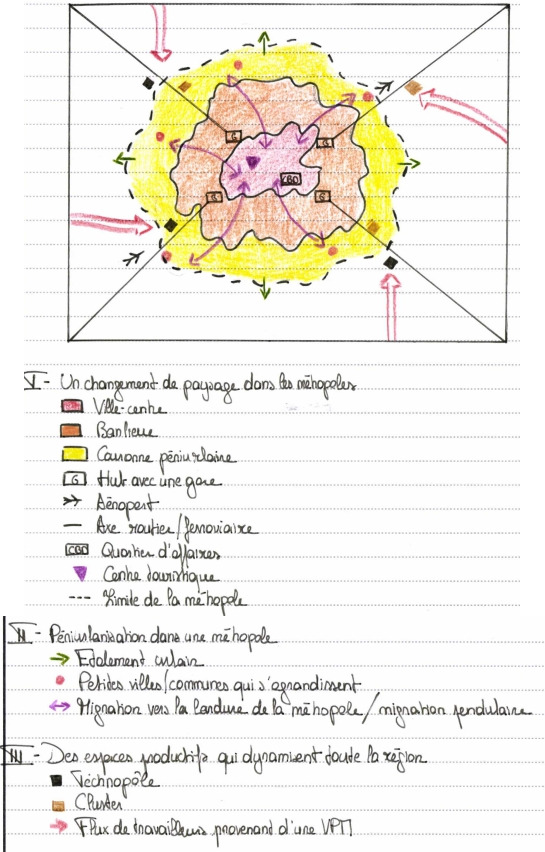

La métropolisation constitue l’une des tendances majeures dans l’évolution durable des espaces urbains. Son action majeure s’exerce sur le paysage des métropoles : avec l’arrivée de nombreuses populations, d’entreprises et donc de moyens financiers, elles sont en effet contraintes de s’adapter à la demande croissante de place ainsi qu’à l’augmentation drastique des services. On assiste donc à une véritable spécialisation des quartiers : le centre historique des métropoles est protégé pour attirer des flux touristiques, tandis que les banques, les sièges sociaux et d’autres services financiers de haut niveau se rassemblent dans un quartier d’affaires dit Central Business District (CBD). Afin d’offrir des logements aux populations nouvelles, les métropoles misent sur l’urbanisme vertical, c’est-à-dire la construction d’immeubles de plus en plus hauts – le développement de grands immeubles est donc intimement lié au processus de métropolisation. Enfin, l’importance croissante des métropoles et la demande de mobilité de ses habitants sont à l’origine de nombreux hubs, de pôles d’échange multimodaux. La métropole mondiale de Paris en France est bien développée de cette manière : son quartier d’affaires, la Défense, est le premier CBD d’Europe et comporte avec la Bourse de Paris la quatrième bourse la plus importante du continent. L’aménagement stratégique des attractions dans son centre en fait la première destination touristique mondiale, tandis que ses immenses logements sociaux en banlieue sont visibles à des kilomètres à la ronde. Paris est enfin bien reliée à l’Europe et au reste du monde : des gares d’envergure comme la gare Montparnasse ou la gare de Lyon à l’intérieur de la ville assurent sa liaison avec le Royaume-Uni (Eurostar), l’Allemagne ou les Pays-Bas (Thalys), et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle dans la commune de Roissy est le deuxième aéroport d’Europe. La métropolisation transforme donc l’intérieur des métropoles, mais elle les agrandit aussi pour les relier à des villes proches.

Sous l’effet des nombreux flux de personnes qui arrivent dans les métropoles, celles-ci sont en effet soumises à une dynamique d’étalement urbain, c’est-à-dire d’expansion de l’espace urbain : la ville progresse donc sur les espaces ruraux proches, c’est la périurbanisation. Ce processus est surtout causé par des urbains, qui font face à une densité de population importante ainsi qu’à un stress et à des prix élevés dans la métropole et qui souhaitent donc un « retour au rural », proche des espaces naturels et à l’immobilier peu coûteux. En parallèle avec cette dynamique de fuite vers les bords de la ville, on observe aussi un desserrement majeur des activités : les activités qui appartiennent traditionnellement à la ville-centre – notamment les commerces – suivent en effet les nouveaux habitants de l’espace périurbain. Mais si l’étalement urbain causé par la métropolisation est d’une telle importance, c’est parce qu’il permet de revitaliser de petites villes situées à proximité des métropoles. C’est le cas de Garons, petite ville périurbaine située au sud-est de Nîmes. Comme le montre le document 2 du dossier, cette commune était d’une taille très restreinte et entourée de champs et d’espaces naturels en 1956, avant d’être touchée par l’expansion de la ville de Nîmes. La vue aérienne de 2021 révèle bien que l’étalement urbain a profité à Garons : maintenant bien intégrée à l’espace urbain de Nîmes au moyen d’un axe d’autoroute, la commune s’est elle-même nettement étendue et accueille l’aéroport de Nîmes-Alès-Camargue-Cévennes. La périurbanisation causée par les dynamiques de métropolisation recompose donc bien les métropoles en agrandissant leur espace urbain tout en dynamisant de petites villes situées aux alentours. La diversification des métropoles par la métropolisation se réalise pourtant avant tout sur le plan économique.

Les métropoles françaises se recomposent en effet par la concentration des activités productives d’innovation et de développement, attirées par l’intégration des métropoles aux réseaux mondiaux. On assiste bien au développement de technopôles, c’est-à-dire d’espaces rassemblant établissements universitaires, centres de recherche et entreprises dans un but d’innovation, mais aussi de clusters, qui se caractérisent par la réunion sur un même territoire d’entreprises du même secteur d’activité. Le technopôle Paris-Saclay, situé en banlieue de la métropole mondiale, est représentatif de cette évolution : avec ses 14 institutions universitaires et plus de 280 laboratoires, qui travaillent en coopération avec la branche Recherche et Développement de nombreuses entreprises, il constitue environ 13% de la recherche privée et publique française et fait partie des huit grands technopôles mondiaux. Le pôle de compétitivité Aerospace Valley, installé dans la vallée de la Garonne près de Toulouse, montre que ces recompositions économiques bénéficient aussi aux villes petites et moyennes de France : spécialisé dans l’industrie aéronautique, if assure des emplois à des individus venant de Châteauroux ou d’Albi.

Croquis : Recompositions des villes françaises dans la métropolisation

La métropolisation recompose donc les activités des villes françaises : elle provoque non seulement la spécialisation des quartiers et le développement de hubs dans les métropoles, mais dynamise aussi les villes petites et moyennes à proximité de ces dernières par la périurbanisation et le développement d’activités productives en bordure des grandes villes. La métropolisation est pourtant créatrice d’inégalités malgré ses influences positives.

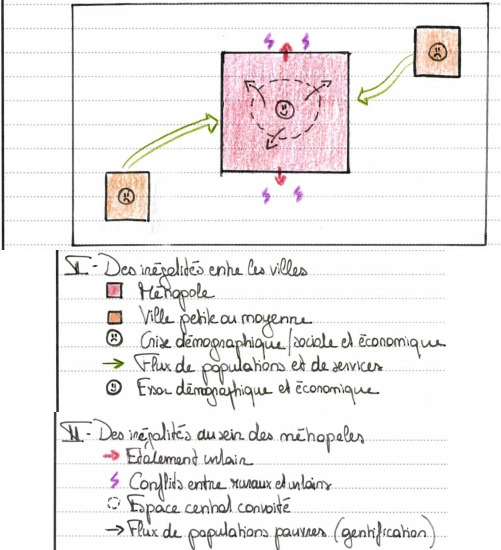

En faisant des métropoles des espaces polyvalents et très puissants, la métropolisation accentue en effet les inégalités entre les villes françaises. Les métropoles attirent bien la population, les activités et les richesses au détriment des villes petites et moyennes, qui se voient confrontées à une crise démographique et sociale. Comme le révèle le document 1b du dossier, l’emploi salarié dans les métropoles est supérieur de 10 points d’indice à celui des villes moyennes : il apparaît que la population de ces dernières part dans les métropoles pour de meilleurs emplois et une meilleure rémunération, si bien que les villes moyennes vieillissent, ferment leurs services faute de clients et finissent par perdre leur dynamisme. L’effet TGV joue aussi un rôle important dans l’inégalité des villes françaises : ne reliant que les grandes métropoles pour une plus grande efficacité, les grands axes routiers ne passent plus par quantité de villes petites et moyennes et les isolent donc face au reste de la France. Cette inégalité se manifeste avant tout par l’ultra-domination des métropoles : la métropole mondiale de Paris exerce par exemple une influence démesurée sur toute la partie nord du pays (le document 5 met en évidence cette ultra-domination par la représentation en anamorphose) – elle concentre 18% de la population française et 23% de ses emplois, et englobe dans le Grand Paris toutes les petites villes à proximité. La prochaine métropole, Lille, se situe à plus de 200 km de Paris. À l’opposé, les villes petites et moyennes subissent l’influence des métropoles : la ville moyenne de Guéret dans le centre-ouest de la France est déchirée entre Limoges et Clermont-Ferrand, tandis que Belfort perd sa population et son offre de services au profit de Strasbourg et de Mulhouse. Nevers, ville moyenne près de Bourges, possède un taux de chômage de 22, 1% en 2018. Le métropolisation accentue donc des inégalités entre les villes petites et moyennes et les métropoles – mais elle en provoque aussi au sein des métropoles.

L’importance croissante des métropoles au cours de la métropolisation fait en effet de la ville-centre et des banlieues proches des espaces très convoités par des activités économiques et résidentielles. C’est ainsi que se développent des dynamiques de gentrification : les quartiers populaires proches du centre deviennent plus chers et prestigieux, ils sont embourgeoisés au profit des populations aisées. Les populations pauvres sont alors repoussées vers les banlieues peu attractives de la métropole, où le coût de l’immobilier est plus bas, mais l’offre de services réduite. A long terme, cette dynamique mène à une forme de ségrégation socio-spatiale : à Paris, ce sont donc bien les populations pauvres, souvent issues de l’immigration, qui sont reléguées dans ces banlieues éloignées, notamment en Seine-Saint-Denis. Une autre inégalité créée par la métropolisation est liée à la périurbanisation : celle-ci favorise en effet l’installation d’urbains dans les espaces ruraux proches des métropoles au détriment des populations rurales d’origine, qui peuvent subir des expropriations en vue de la construction de nouveaux lotissements et qui se voient donc repoussées vers des territoires plus éloignés.

La métropolisation est donc bien à l’origine d’inégalités à l’échelle nationale, elle provoque une croissance importante des métropoles aux dépens des villes petites et moyennes, qui perdent leur dynamisme. A l’échelle urbaine, ces inégalités se manifestent par une tendance à la gentrification ainsi qu’à la favorisation des populations urbaines face aux ruraux. En France, ces inégalités s’accompagnent pourtant de nombreuses opportunités grâce à de multiples acteurs.

Croquis : Inégalités causées par la métropolisation

Les effets négatifs de la métropolisation sont en effet compensés, voire même transformés en atouts par différents acteurs. L’Etat joue le rôle le plus important dans la dynamisation des villes petites et moyennes dans le cadre de la métropolisation. Par la loi MAPTAM, il soutient en effet ces villes par des subventions et par la mise à disposition d’un budget supplémentaire, afin d’empêcher ou de limiter le mieux possible une crise économique et sociale. C’est pourtant aussi par une politique de patrimonialisation, c’est-à-dire une politique de mise en valeur d’édifices culturels ou historiques, ainsi que par la mise en place de services et d’universités que l’Etat entend revitaliser les villes petites et moyennes. La ville d’Albi, dans le sud-ouest de la France, en est un exemple réussi : son vieux centre a été inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco en 2010 pour attirer des activités touristiques, tandis que son ancienne caserne a été réhabilitée pour accueillir une université et que l’Ecole d’ingénieurs des mines d’Albi-Carmaux y a été créée pour favoriser l’innovation locale. C’est ainsi que la ville a su maintenir une grande partie de sa population ainsi que la majeure partie de son offre commerciale. Une autre intervention de l’Etat concerne une initiative de désenclavement, d’intégration aux réseaux des villes petites et moyennes : depuis plusieurs années, il tente en effet de développer des liens routiers et immatériels entre ces villes et en direction des grandes métropoles pour les intégrer à la mondialisation. C’est donc au moyen de subventions et de projets nationaux que l’Etat revitalise les villes petites et moyennes – pour réaliser des progrès durables, il doit pourtant coopérer avec les collectivités territoriales françaises.

Les conseils régionaux et départementaux ainsi que les mairies gèrent en effet les conséquences de la métropolisation à une échelle réduite, et donc de manière bien plus spécialisée. De manière générale, elles tentent avant tout de créer des avantages comparatifs dans les différentes villes, c’est-à-dire des ressources ou caractéristiques qui les avantagent par rapport à d’autres : ainsi les collectivités territoriales peuvent-elles décider de proposer une meilleure fiscalité (baisse d’impôts) ou des locaux gratuits, de sorte à attirer des acteurs privés et redonner vie aux villes petites et moyennes. La ville moyenne de Biarritz a par exemple réussi à développer un dynamisme local en mettant en avant l’activité du tourisme balnéaire, tandis que Châteauroux profite de la présence du géant de l’aéronautique Airbus dans la ville pour non seulement maintenir ses emplois et sa population, mais aussi croître elle-même. Dans les métropoles, ce sont avant tout les mairies qui peuvent agir contre les inégalités : afin de limiter les effets de la gentrification, certaines construisent en effet des logements sociaux dans les quartiers très convoités et retiennent donc des populations moins aisées dans le centre pour plus de diversité socio-économique. Les collectivités territoriales détiennent donc bien le rôle primordial de maintenir l’attractivité des villes petites et moyennes, mais aussi d’empêcher le développement d’inégalités causées par la métropolisation. Dans certains cas, cette dernière peut même devenir un atout pour les villes petites et moyennes.

Par leur grande attractivité, les métropoles peuvent en effet profiter au développement d’un dynamisme socio-économique important dans les villes petites et moyennes. Trop petites pour accueillir les mêmes flux de populations que les métropoles, mais assez grandes pour offrir tous les luxes des espaces urbains, elles constituent en effet un compromis intéressant pour les habitants des métropoles lassés par la densité de population monumentale ainsi que par le stress et les prix élevés qui en résultent : l’installation dans une ville petite ou moyenne leur offre à la fois le calme d’une petite ville et des services dignes d’un espace urbain bien intégré. Cette situation favorable est l’un des grands avantages de la ville d’Albi : proche de Toulouse mais sans en être engloutie, elle accueille de nombreuses familles issues de la métropole et séduites par les « quartiers rénovés » d’Albi, mis en valeur dans le reportage du document 5. Elian Coment, chef d’entreprise dans cette ville moyenne, résume bien l’influence de la métropole : « Albi pourrait s’en sortir sans Toulouse à côté, mais peut-être pas aussi bien ». La proximité d’une métropole n’est donc pas toujours néfaste pour les villes petites et moyennes – elle peut en effet devenir elle-même un acteur important de la revitalisation de ces villes par des flux des population.

En conclusion, il apparaît donc que la métropolisation a des effets très variés sur les villes françaises : elle soumet les métropoles à de nombreuses recompositions spatiales et les agrandit pour ainsi permettre l’intégration de petites villes en périphérie, tout en leur accordant une puissance démesurée sur des villes plus petites. Ce sont enfin des acteurs publics tels que l’Etat ou les collectivités territoriales qui œuvrent pour dynamiser les villes petites et moyennes et faire profiter toute la population de la métropolisation. Le développement économique et social des villes françaises ne reste donc relativement égalitaire qu’à travers l’intervention de ces acteurs – sans leurs initiatives, les métropoles causeraient dans leur croissance la perte des villes petites et moyennes. Ce développement peut être observé dans de nombreux pays du monde qui choisissent de ne pas réguler la métropolisation : ainsi l’Inde se structure-t-elle en d’immenses métropoles telles que Mumbai ou Calcutta, qui dominent un pays encore fortement marqué par le monde rural.